洲本市本町。城下町として栄えてきたこの場所には、昔から続く老舗のお店が数多く存在します。多くのお店が軒を連ねたこの場所は、かつては町の中心地として大勢の人でにぎわっていました。

-1024x680.jpg)

今回は、数多く存在する老舗の中から、喫茶「ビエン」に行ってきましたよ!

さいとう:「こんにちは!トウダイモトクラ荘住人のさいとうです。今回お邪魔するのは洲本で有数の老舗喫茶ビエン。渋~いたたずまいが「大人の隠れ家」の雰囲気を醸し出していて素敵なんですよねえ。インスタ映えするカフェもいいけれど、時にはこういう純喫茶で静かにコーヒーを嗜むのも乙なもんです。」

9月中旬の取材だったため、かき氷のバルーンがかかっている。

余談ではあるが、この商店街は住人さいとうの高校時代の通学路である。学生時代の憧れのお店へまさかこのような形で訪れることになろうとは…不思議なめぐりあわせを感じつつ、扉を開くと…

あれっ?意外と広いな?(失礼)

さいとう:「めちゃくちゃ広いってわけじゃないんですが、それでも入口のこじんまり具合から想像してたのより2~3倍は広い!ますます「大人の隠れ家」って感じですね!」

奥には広々としたスペースが。

長年あこがれてきたお店の内部に興奮するさいとう。

さいとう:「お邪魔します!」

マスター&マダム:「いらっしゃいませ」

出迎えてくれたのは、息子さんであるマスターと、シルバーヘアが素敵なマダムのお二人。

さいとう:「うわ、見てくださいこのギターの数。すっごいですね!これはマスターのご趣味ですか?」

マスター:「ええ。でも、ここに出してるのは一部なんですよ。メイン・ギターはTom Anderson。それも当然ここには出してないけどね。」

聞き覚えのない単語に目が点のさいとう「なんですかそれ。」

カメラマン:「Tom Anderson!?」

これは黙っちゃいられないとばかりに嬉々として話に乗っかり始めるカメラマン。トムだかボブだか知らないが、えらい興奮具合である。

さいとう:「トム…え?なんて??」

カメラマン:「Tom Andersonは世界的に有名なギターブランド。安いものでも40万はするし、めちゃくちゃ高い。」

さいとう:「へー、そうなんですね(棒)」

熱量高めに語り出すカメラマンに対し、若干引き気味のさいとう。一方のマスターはちょっと嬉しげ。

マスター:「あ、分かる人?」

カメラマン:「もちろんですよ!実は昔、かじってたことあって…」

マスター:「へえ!あ、そっちの一本はヌーノが使ってたやつ。」

カメラマン:「ヌーノ・ベッテンコート!?」

マスター:「うん。来日コンサートで機材が届かなかったの。それで、急遽使ったのがこのギターね。」

カメラマン:「うっわ…やばい、写真撮らせてもらってもいいっすか?」

へえへえ、ふぅ~ん。

…

なるほど、分からん。

以下、要約しよう。

高校卒業と共に上京し、かねてより好きだった音楽の道へと進み始めたマスター。ハードロックの世界に頭の先までどっぷりと漬かり、80年代に一世を風靡したバンドの楽曲を片っ端から聞きまくったのだとか。現在は島に戻り、家業を手伝うかたわら音楽は趣味として楽しんでいるという。

さいとう:「お店を継ぐきっかけなどはあったんですか?」

マスター:「それ、記事に載るの?」

さいとう:「えっ?う~ん、載るかもしれないし、載らないかもしれない」

マスター:「まあ、簡単に言うとバンドマン崩れよ」

さいとう:「ひょっとして、入口近くにギターを置いてあるのも、お客さんのいないタイミングで弾けるから、とか?」

マスター:「いやいや、さすがに営業中は弾かんよ笑。」

ただ、営業が終了した後は、店内で流れる音楽をクラシックからメタルにチェンジ。思う存分に趣味を満喫しているのだとか。

インシュレーターのおかげもあり、クリアな音質を楽しめる。

マスター「音の味付けがきつくない、音源の音を素直に出してくれるシステムが好み。」

マスター:「一応、うちは「静けさに満ちた空間でくつろぎのひと時を」というキャッチフレーズでやってますんで。」

さいとう:「確かにめちゃくちゃ音質が綺麗だし、音が良く鳴ってる印象です。」

マスター:「おすすめはその席。半分個室みたいでしょう?」

さいとう:「おお、確かに反響がすごい!音に包まれてるような…」

マスター:「周りが固い壁やから、音が吸収されずに跳ね返ってくるんですよ。」

と、ここで最初にオーダーしたコーヒーとフレンチトーストが運ばれてきた。

■レトロな店内で、パンとコーヒーを食す。

さいとう:「うう~ん、いい香り。」

マスター:「店で豆を挽いてるからね。ネルドリップやから口当たりもいいんじゃないですか?」

酸味は弱め。すっきりとした味わいが楽しめる。

続いてはフレンチトースト。

また格別の味わいである。

さいとう:「ふわっふわ!見た目もすごくリッチな感じですね。」

さいとう:「卵液にさっと浸してあるためか、生のパンの風味と卵液にひたされた部分の風味が両方味わえますね。上にかかってるのは三温糖ですか?シャリシャリとした食感が小気味いいですね!」

マスター:「お店が始まったときからこうやって出してます。」

さいとう:「お店はいつごろの創業なんでしょうか?」

マスター:「僕が生まれたのと同時期やから、結構前やね。その話は母親のほうが詳しいですよ。」

■マダムの語るビエン今昔。広さの秘密は○○にあり…?

ここで登場するのが御年78歳のマダム。75歳になったのを機にマスターの肩書は息子さんに譲ったものの、今も超お元気。冷え性など知らぬとばかりに、冷房のよく効いた店内でも素足でいらっしゃるのだとか。夏でも靴下を手放せないさいとうからすると、うらやましい限りである。

さいとう:「「ビエン」という店名の由来もお聞きしてもいいでしょうか?」

マダム:「さあねえ。最後に「ん」のつく店名が、縁起がいいとかそういう理由やったような。」

さいとう:「あれ?マダムが名付け親じゃないんですか?」

マダム:「違う違う(笑)。お店を最初に始めたのは、別の人やってん。」

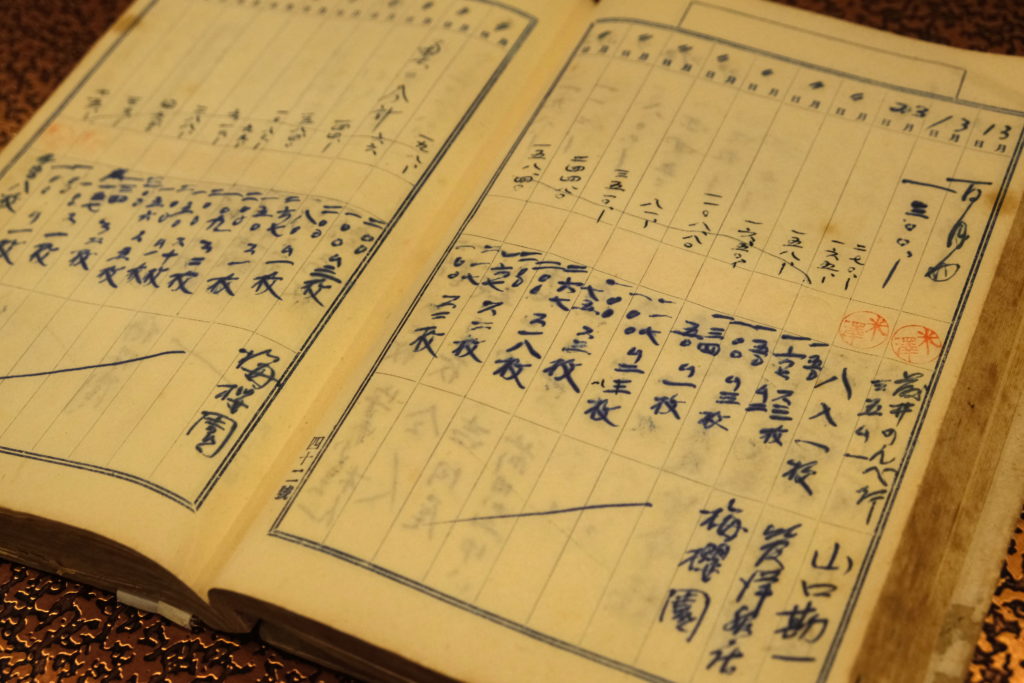

始まりは明治39年。この場所ではマダムの義祖父に当たる方が経営を行っていた。彼はかなりの土地持ちで、この場所以外にも福助座(現在の映画館オリオン)という寄席も所有していた。当時は福助座で芸を行う落語家に対して布団を貸し出す「貸布団屋」として機能していたそうである。福助座のオーナーの座を降りた後は「米澤ガラス店」として板ガラス屋にジョブチェンジする。

しかし時代の移ろいと共に、室内の建具からガラス戸は姿を消していく。そんな中、親類からこの場所を借り受けて喫茶店を開きたいという申し出を受け、ここに「喫茶ビエン」がオープンする。時は昭和46年。高度経済成長を遂げたばかりの日本で、この年の春、大阪万博が開催される。日本中がより良い明日を信じられる古き良き時代であった。

マダム:「オープンして一年くらいやったかな。思いがけず、その当時の店長さんの奥さんに子供が授かって。ちょっと働いていくのも難しいということになって、お店の従業員ごと、うちが経営をすることになったねん」

さいとう:「じゃあ、お店の名前は最初の経営者である親戚の人がつけたってことですか?」

マダム:「そうやね。わざわざ変える必要も感じなかった。その人がいいと思って付けた名前やもの。勝手に変えるのは失礼やと思ってね。」

そのまま残したこのお店の雰囲気にも表れているような気がする。

マダム:「とはいえ、手を入れるところはちゃんとしてますよ。例えば、最初はかなり狭かったから、私たちの経営に代わってから建て増しをしたの。」

さいとう:「ああ、お店に入ったときびっくりしたんです。こんなに広かったのかって」

マダム:「ふふ、ちょいちょい言われます。ほら、ここの一段高くなったところから、少しづつ内装が違うやろ?」

さいとう:「…!」

さいとう:「ほんまや!たとえばほら、壁のクロス。照明も」

マダム:「ふふ、上見て、上」

さいとう:「あっ!天井も作りが違う。」

マスター:「知らんかったなあ」

天井やランプなど、細かいところが結構違う。

さいとう:「建て増しの跡を探すの結構楽しいですね。」

マダム:「突き当りのレンガも、わざわざ職人さんが古くて味のあるレンガを選んで使ってくれたん。ただ、積み上げたはいいけど最後少し足りらんかった笑 よく見てみて。上の方だけ色が違うやろ。」

さいとう:「確かに(笑)。言われてはじめて気づきました!こんなところにも作業した職人さんの手仕事の跡が残ってるんですね。」

間口は狭いのに店内は驚くほど広い。この秘密は建て増しにあったのである。文中でも察せられる通り、建て増し跡の探索は結構面白い。お店の方の邪魔にならない範囲で造詣の違いなどを探して楽しむのもまた一興であろう。

時が移り、変わっていくものもあれば、こうして変わらずに残るものもある。ふと周りを見わたしてみると、意外と近くに素敵なお店があったりするものだ。まさに、「灯台下暗し」。紳士、淑女の皆様、たまには静けさに満ちた喫茶店でゆっくりとコーヒーを味わってみてはいかがでしょうか?

喫茶ビエン

所在地:兵庫県洲本市本町5-3-5

電話: 0799-24-0414

営業時間:10:00~18:30

定休日:木曜日

営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

駐車場:無

コモード56駐車場を利用