これは、2020年9月12日・13日に行われ、すでに終了した展覧会についての記事です。了解の上お楽しみください。

1. 久保さんとの出会い、そして作品の数々

久保さんと初めて会ったのは、偶然行った書道の個展だった。会派や流派で書道展をやっているのは見たことがある。でも個展というのを僕は一度も見たことがない。

「珍しいですね」と驚くと、「そうですか。今までの作品ばかりなので気軽に楽しんでいます」とさらりと言われたので、僕はたまげた。心の中で、「この人は、なかなかすごい人なのかもしれない」と思ったりした。

久保さんは5歳から書道をはじめ、今年で50年の節目を迎える。恩師や友達、周りの方に支えられ続けられた感謝の気持ちを込め、今までのご自身の足跡を、少しでも多くの方に見てもらいたいという思いから、この展覧会を開催するにいたったという。

個展は洲本市街にある「アルチザンスクエア」という施設の3階で行われていた。エレベーターから出てすぐ左側が入口だ。

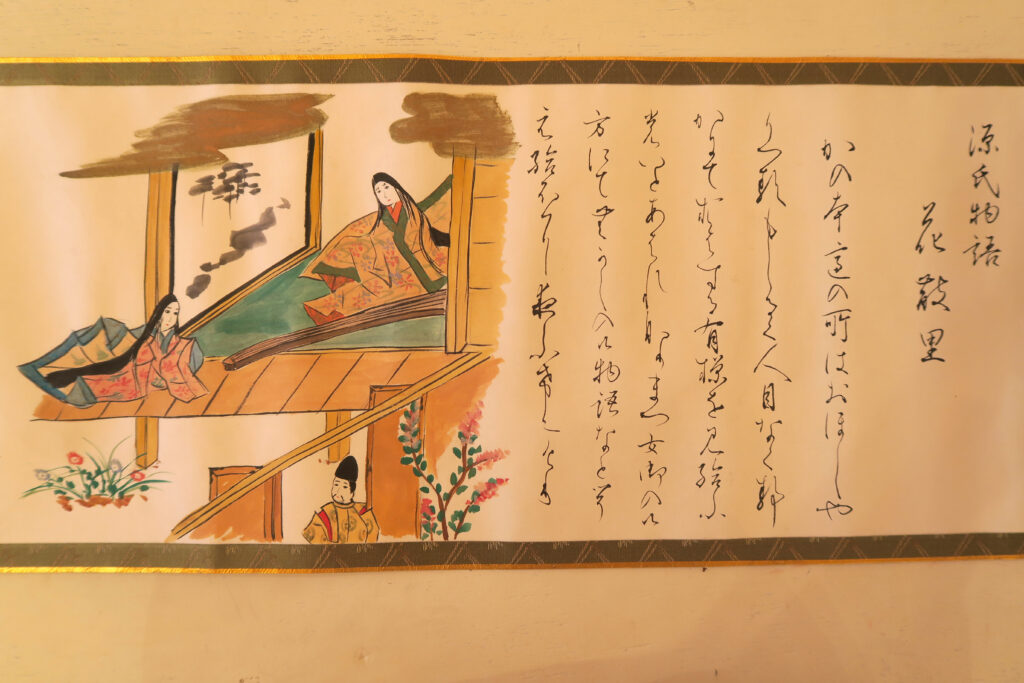

書道展ということで、門外漢の僕は少し緊張していたものの、想像していたような堅苦しい雰囲気とは無縁だ。作品の一つひとつにどこかしら、見る人の心をくつろがせる温もりのようなものがある。

お客さんたちも、静かに鑑賞するというよりは、ああだ、こうだと感想や所見を述べたり、時には作者の久保さんから作品の説明を聞いてひとしきり感心したりと、かなりにぎやかだ。

僕は一人で展示を回ったのだが、途中で何人かのお客さんから「向こうの、金子みすゞの詩はもう見た?」だの、「わたしはこの作品が好きだけど、あなたはどう思う?」だの、色々と話しかけられた。

(見知らぬ人に話しかけられるのは淡路では往々にして起こることであるとはいえ)なんというか、とてもアットホームな展示なのだ。

2.「とかくに人の世は住みにくい」と語る久保さんの真意とは?

個展では初対面にも関わらず、1時間も2時間もお話をしていただいた。

職場で育てた植物が思いのほか大きくなり、嬉しいながらも大変だった話。可愛がっているうさぎの話(うさぎの話だけで久保さんは「かわいい」という単語を11回も使った)。つい最近、心理学の単位を取って大学を卒業した話。まるで久々に会った友人同士のようだ。

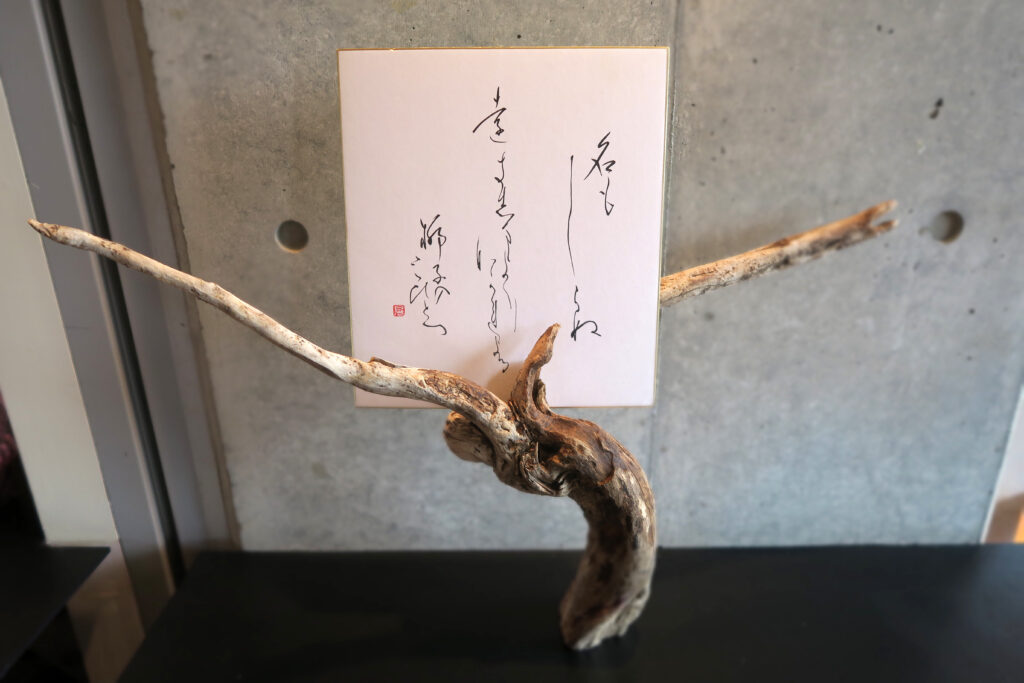

そのうち、話は受付の後ろに飾られている、大きな作品の方に流れていった。それは温かなベージュがかった、滑らかな表面の板に直に書きつけられていた。額には入れず、細いピンでそのまま固定してある。

「穴が開いちゃうけど、いいねん。もったいないと言う人もおるけど、見てもらえたほうが、作品もきっと嬉しいしなあ」と、久保さんは言った。

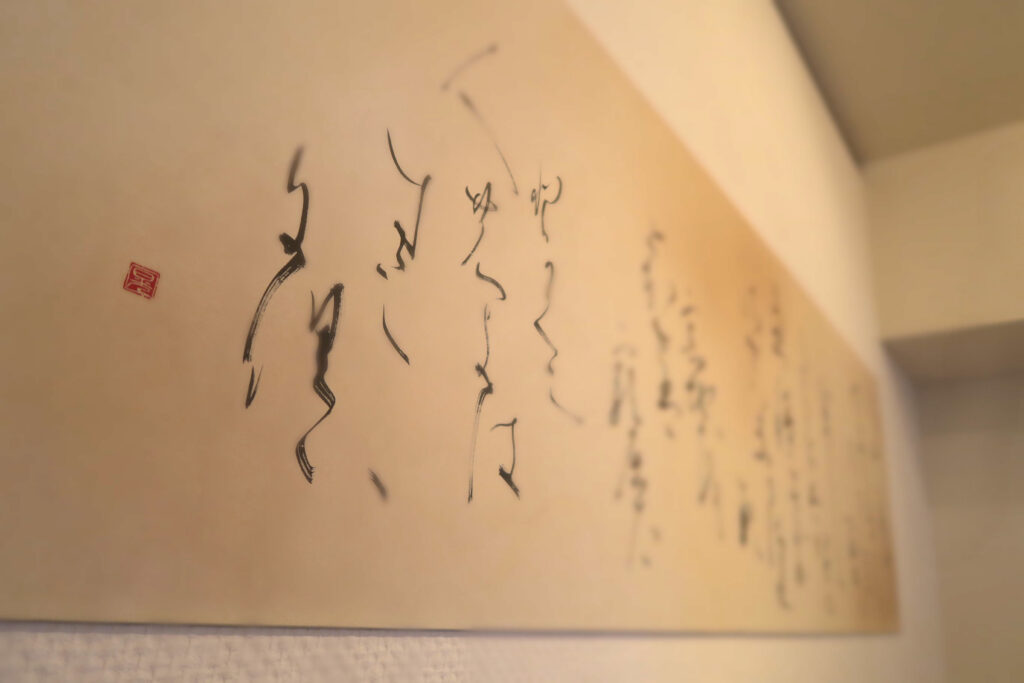

それは、漱石の「草枕」だった。だった、というか、僕は崩し字は読めないので、久保さんが解説してくれたのだ。

「じょうにさおさせばながされる、いじをとおせばきゅうくつだ…」と僕がたどたどしく口ずさむと、「とかくに人の世は住みにくい」と久保さんが結び、「結局はここに落ち着くんよなあ、うふふ」と笑った。

こんなに温かな作品を作る人が、「住みにくさ」と感じているなんて。少々意外に感じていると、久保さんは奥から冊子を持ってきた。高校などで使う、国語便覧である。「この言葉にはね、続きがあるんよ」二人して便覧をのぞき込む。久保さんの指が漱石の言葉をたどった。

『どこへ越しても住みにくいと悟った時、

詩が生れて、画が出来る。』

『越す事のならぬ世が住みにくければ、

住みにくい所をどれほどか、寛容(くつろげ)て、

束の間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。』

「この言葉が好きなんよ」と久保さんは言った。

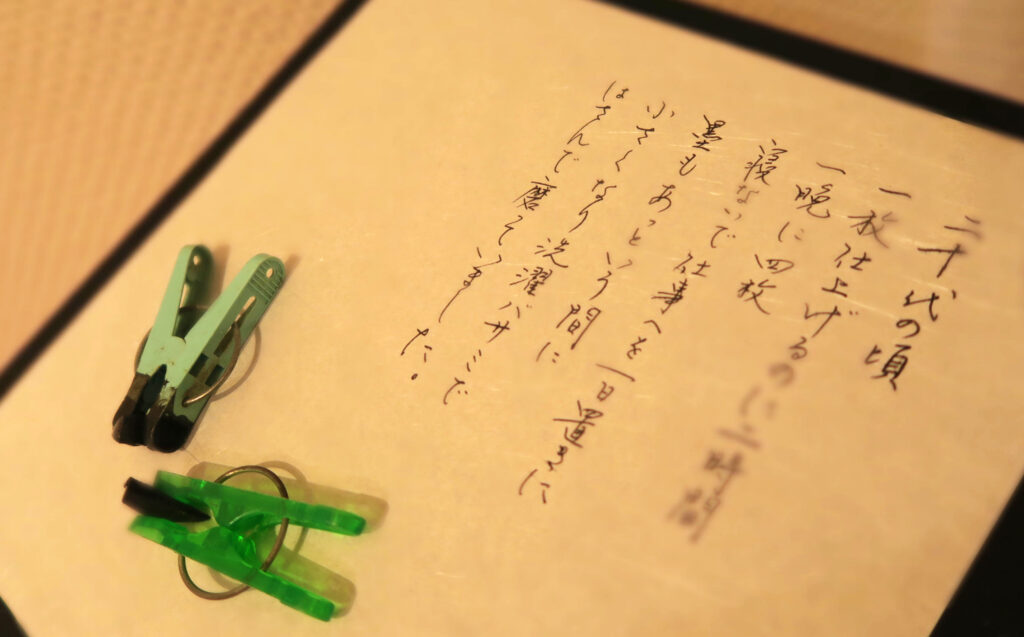

「昔は「書道を思いきりやって!」というような親の後押しもなく、泣き言を言ったら負けと、意地を通して窮屈なことをしてたねえ。」

語る久保さんの表情は穏やかだ。

「書くのが嫌だとか、やめたいとか、そういう風に思ったことはありませんか?」と尋ねると、「まあ、大変だったこともあるけど…」と、少し遠い目をした。

「でも、それがやめたいという感情には結びつかなかった。もう生活の中に入ってたって感じで」

僕は黙って頷いた。

「やめる、やめないという問題ではなくって…」久保さんはしばらく考えた。

「なんて言えばいいのかわからないけど、そうせずにはいられないっていうのか。書くことが当たり前。こういうの、分かってもらえるかな?」

久保さんを駆り立てて書道に向かわせる何ごとかを、熱意とか情熱とか、それらしい言葉に置き換えることはとても簡単なことだ。だがそのどれもが、久保さんの持つ子どものようなひたむきさには似つかわしくないような気がした。

僕は会場を出た。先ほどまで真上から差していた陽は傾き、影が長く地面に伸びている。

そこにあったのは、50年間積み重ねてきた久保さんの人生そのものだった。そのとほうもない堆積を前にして僕が感じたのは、年月の重みというよりはむしろ、限りない温かさだった。

作品展が終わって4か月が経ち、机に向かってこれを書いている今もなお、僕は同じ温もりを感じることができる。それは漱石が言うところの「束(つか)の間(ま)の命を、束の間でも住みよく」することに通じていくのだろう。